Ein interdisziplinäres Forschungsteam der Universitätsmedizin Magdeburg gewinnt neue Erkenntnisse, wie entzündliche Botenstoffe der Infektabwehr Krebszellen aus der Ferne in den Tod treiben können – ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung von Krebs-Immuntherapien.

Magdeburg. Moderne Immuntherapien aktivieren die körpereigene Abwehr gegen Krebs. Dabei werden Krebszellen gezielt von T-Killerzellen des Immunsystems erkannt und zerstört. Bei einem großen Teil der Patientinnen und Patienten verändern sich die bösartigen Zellen jedoch so, dass sie genau für diese Erkennung unsichtbar werden und die Behandlung nicht mehr wirkt. Forschende der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg haben jetzt einen neuen Mechanismus entdeckt, mit dessen Hilfe das Immunsystem auch solche unsichtbaren Krebszellen eliminieren kann. Diese Erkenntnisse eröffnen neue Möglichkeiten für die Entwicklung verbesserter Krebs-Immuntherapien. Die Ergebnisse sind nun im renommierten Fachjournal „Nature“ erschienen.

„In unseren Arbeiten haben wir nach Strategien gesucht, wie wir auch solche, für T-Killerzellen ‚unsichtbaren‘ Krebszellen bekämpfen können. Dabei sind wir auf die besonderen Fähigkeiten der so genannten T-Helferzellen gestoßen“, sagt Prof. Dr. Thomas Tüting, Direktor der Universitätshautklinik am Universitätsklinikum Magdeburg und Leiter der Studie.

Wenige T-Helferzellen sind wirksamer als viele T-Killerzellen

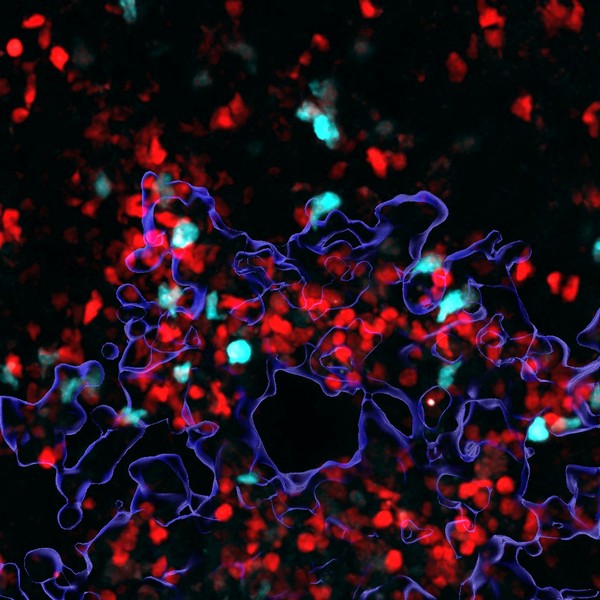

In einem experimentellen Krebsmodell haben die Forscher zunächst die erstaunliche Beobachtung gemacht, dass wenige T-Helferzellen bereits etablierte Geschwüre genauso wirksam abwehren können, wie eine viel größere Anzahl von T-Killerzellen. Die T-Helferzellen waren dabei auch in der Lage, Krebszellen zu eliminieren, die für T-Killerzellen unsichtbar geworden sind.

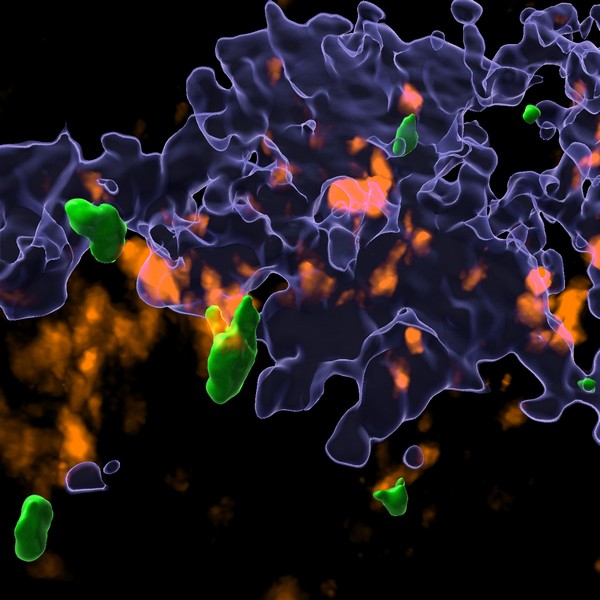

Neueste Methoden der direkten mikroskopischen Untersuchung von Abwehrzellen im lebenden Krebsgewebe zeigten dabei, dass sich T-Helferzellen grundsätzlich anders verhalten als T-Killerzellen: „T-Killerzellen dringen in das Krebsgewebe ein und interagieren direkt mit Krebszellen, während T-Helferzellen vorwiegend am Rand des Krebsgewebes zu finden sind, wo sie Signale mit anderen Immunzellen austauschen“, sagt Prof. Dr. Andreas Müller vom Institut für Molekulare und Klinische Immunologie der Universität Magdeburg.

T-Helferzellen engagieren Fresszellen und treiben Krebszellen durch Botenstoffe der Infektabwehr aus der Ferne in den Tod

Weitere Untersuchungen ergaben, dass T-Helferzellen durch ihre Botenstoffe Fresszellen des Immunsystems anlocken und sie dazu bringen, in ihrem Auftrag die Zerstörung der Krebszellen zu unterstützen. Gemeinsam können diese beiden Zelltypen bakterielle und virale Infektionen wirksam bekämpfen. Ihre Zusammenarbeit kann auch genutzt werden, um das gesamte Arsenal der Immunabwehr gegen Krebszellen zu mobilisieren.

Auf der Suche nach den zugrundeliegenden Wirkmechanismen fand das Forschungsteam heraus, dass T-Helfer- und Fresszellen sich gegenseitig in ihrer Wirksamkeit verstärken können. Dabei schütten sie entzündliche Botenstoffe aus, die Krebszellen aus der Ferne in den Tod treiben können, so als wären sie von Krankheitserregern befallen. Wie dies genau geschieht, ist bislang nur unvollständig aufgeklärt und die Bedeutung dieses Mechanismus für Krebs-Immuntherapien noch nicht hinreichend verstanden.

Aussicht auf neue Wege für eine bessere Krebs-Immuntherapie

Die Forschungsergebnisse zeigen nun, wie ein Mechanismus der Immunabwehr, der eigentlich die Ausbreitung von Krankheitserregern im Körper verhindert, dazu eingesetzt wird, um Krebszellen zu zerstören. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen wollen die Forscher:innen in Magdeburg neue Strategien der Krebs-Immuntherapie entwickeln, die auch bei Patienten wirken, bei denen Krebsgeschwüre für T-Killerzellen unsichtbar geworden sind.

In ihrem Forschungsprojekt kooperierten die Magdeburger Wissenschaftler mit Arbeitsgruppen an den Universitäten Würzburg, Köln, Duisburg-Essen, Leuven (Belgien), Uppsala (Schweden) sowie im Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Gefördert wurden die Arbeiten unter anderem durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft, den Europäische Forschungsrat, die Deutsche Krebshilfe und die Else-Kröner-Fresenius-Stiftung.

Titelfoto: Autorenteam (v.l.): Bastian Kruse, Prof. Dr. Andreas Müller, Prof. Dr. Thomas Tüting, Dr. Anthony Buzzai. Fotografin: Sarah Kossmann/Universitätsmedizin Madgeburg

Foto 2: Immunzell-Interaktionen im Krebsgewebe: Mikroskopische Aufnahme von T-Helferzellen (grün) und Fresszellen (orange), die Krebszellen (als blaue Umrisse dargestellt) bekämpfen. Die nun in Nature publizierte Arbeit zeigt, dass der Kontakt zwischen T-Helferzellen und Fresszellen entscheidend für eine volle Aktivierung der Krebsimmunabwehr ist. Als Ergebnis dieser Aktivierung werden entzündliche Botenstoffe ausgeschüttet, die Krebszellen auch aus der Distanz in den Tod treiben können.

—-

Foto 3: Immunzell-Einwanderung im Krebsgewebe: Mikroskopische Aufnahme von T-Helferzellen (türkis) und T-Killerzellen (rot), die Krebszellen (als blaue Umrisse dargestellt) bekämpfen. T-Killerzellen müssen für eine effektive Krebsimmunabwehr in großer Zahl in das Krebsgewebe einwandern. Die nun in Nature publizierte Arbeit zeigt, dass im Unterschied dazu T-Helferzellen am Rand des Krebsgewebes bleiben und die bösartiger Zellen aus der Distanz in den Tod treiben. Dafür sind viel weniger T-Helferzellen als T-Killerzellen nötig.

Beide Aufnahmen wurden mit der intravitalen 2-Photonenmikroskopie hergestellt, mit der das Verhalten der Immunzellen im lebenden Gewebe beobachtet werden kann.

—-